Excel IF OR関数:複数条件で効果的な判定方法

Excel IF OR関数:複数条件で効果的な判定方法

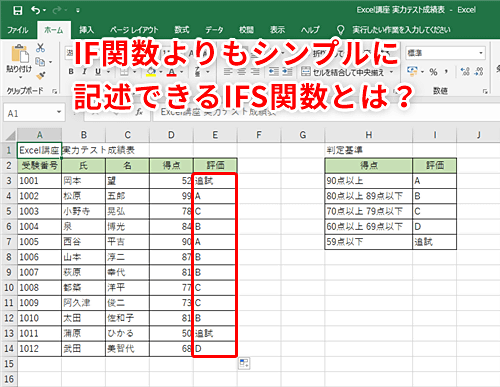

ExcelのIF関数とOR関数を組み合わせて使用することで、複数の条件がどれか一つでも満たされる場合に特定の値を返すことができます。これにより、複雑な条件判断をより効果的に実現することが可能になります。例えば、セールスマンの売上やランクに基づいて「優秀」または「改善要」を判定するような状況では、IF関数とOR関数の組み合わせが非常に役立ちます。また、この記事では、IFS関数についても触れ、最大127個の条件をテストできるその利点を説明します。ただし、条件の複雑さや計算順序に注意する必要がある点も強調します。さらに、IF・OR関数を使ってエラー値を回避する方法や、データを複数の条件に基づいて分類する方法についても解説します。

IF関数とOR関数の基本

ExcelにおけるIF関数は、特定の条件が真(TRUE)または偽(FALSE)であるかどうかを判定し、それに基づいて異なる値を返す関数です。例えば、売上が100,000円以上であれば「達成」、そうでなければ「未達成」と表示するような判定を行うことができます。一方、OR関数は複数の条件のうち、どれか1つでも真であれば全体として真を返し、すべてが偽であれば偽を返す関数です。IF関数とOR関数を組み合わせることで、複数の条件のいずれかが満たされる場合に特定の値を返すことができます。

例えば、セールスマンの売上が100,000円以上 または ランクが「A」である場合に「優秀」と判定するような複雑な条件を設定することができます。この場合、IF関数とOR関数を組み合わせて使用することで、より柔軟で複雑な条件判断が可能になります。具体的には、IF(OR(売上>100000, ランク="A"), "優秀", "改善要") のような式を使用します。

また、IFS関数も複数の条件をテストする際の有力な選択肢です。IFS関数は最大127個の条件をテストできるため、IF関数とOR関数を組み合わせたものよりも多くの条件を簡単にテストできます。ただし、127個以上の条件をテストする必要がある場合は、IFS関数をネストする必要があります。IF関数とOR関数の組み合わせやIFS関数を活用することで、Excelでのデータ処理がより効率的かつ正確になります。

IF OR関数の組み合わせ使用方法

Excel IF OR関数の組み合わせは、複数の条件を満たす場合に効果的な判定を行うための強力なツールです。IF関数は、特定の条件を満たすかどうかを判断し、その結果に基づいて特定の値を返す関数です。一方、OR関数は、複数の条件のうちどれか1つでも真である場合に真を返す関数です。これらの関数を組み合わせることで、複数の条件のうちどれか1つでも満たされる場合に特定の値を返すことができます。

例えば、セールスマンの売上や評価に基づいて「優秀」または「改善要」を判定する場合、IF関数とOR関数を組み合わせて使用することができます。具体的には、売上が一定の基準を上回るか、評価が特定のランク以上のいずれかの条件が満たされる場合に「優秀」と判定し、それ以外の場合は「改善要」と判定することができます。

この組み合わせは、単純なIF関数だけでは処理できない複雑な条件判断を可能にします。例えば、売上が100万円以上または評価が「A」または「B」のいずれかの条件を満たす場合に「優秀」と判定するような複雑な条件でも、IF OR関数の組み合わせを使えば簡単に実現できます。ただし、条件の複雑さや計算順序に注意する必要があります。条件を正しく設定することで、意図した結果を得ることができます。

さらに、IFS関数も紹介します。IFS関数は、最大127個の条件をテストできる関数で、IF関数とOR関数を組み合わせたものに似ていますが、より多くの条件を簡単にテストできます。ただし、127個以上の条件をテストする必要がある場合は、IFS関数をネストする必要があります。IFS関数を使うことで、複雑な条件判断をより簡潔に表現でき、コードの可読性も向上します。

複数条件の判定例

複数条件の判定には、ExcelのIF関数とOR関数を組み合わせて使用することが効果的です。IF関数は、特定の条件が満たされた場合に特定の値を返す関数で、OR関数と組み合わせることで、複数の条件のうちどれか一つが満たされる場合に特定の値を返すことができます。これにより、より複雑な条件判断を行うことが可能になります。

例えば、セールスマンの売上やランクに基づいて「優秀」または「改善要」を判定する場合、IF関数とOR関数を組み合わせて使用できます。具体的には、売上が100万円以上であるか、ランクが「A」であるかのいずれかの条件が満たされる場合に「優秀」と判定し、それ以外の場合は「改善要」と判定することができます。このような条件判断は、単純なIF関数だけでは実現できませんが、OR関数と組み合わせることで簡単に実現できます。

また、複数条件の判定には、IFS関数も便利です。IFS関数は最大127個の条件をテストでき、各条件に対して異なる値を返すことができます。IF関数とOR関数を組み合わせたものに似ていますが、より多くの条件を簡単にテストできます。ただし、127個以上の条件をテストする必要がある場合は、IFS関数をネストする必要があります。

例えば、売上が100万円以上、かつランクが「A」または「B」である場合に「優秀」、売上が50万円以上、かつランクが「C」または「D」である場合に「良」、それ以外の場合は「改善要」と判定することができます。このような複雑な条件判断でも、IFS関数を用いることでスムーズに処理できます。

ただし、複数の条件を扱う際には、条件の複雑さや計算順序に注意する必要があります。条件が複雑になると、意図しない結果を返す可能性が高まります。そのため、条件の順序や論理演算子の使用に十分注意し、必要に応じてテストを行うことが重要です。

IFS関数の紹介

IFS関数は、Excelの関数群の中で複数の条件を簡単にテストできるように設計された関数です。IF関数とOR関数の組み合わせでは、複数の条件を一つずつ評価する必要がありますが、IFS関数は最大127個の条件を効率的にテストすることができます。これにより、複雑なロジックを簡単に実装できるようになります。例えば、セールスマンの売上やランクに基づいて「優秀」または「改善要」を判定する場合、IFS関数を使用することで、条件を一つずつ明確に設定し、読みやすく、管理しやすい式を作成できます。

IFS関数の基本的な構文は、IFS(条件1, 結果1, 条件2, 結果2, ..., 条件n, 結果n)です。ここで、条件1が真であれば結果1が返され、条件1が偽で条件2が真であれば結果2が返されます。このように、条件と結果をペアで指定することで、複数の条件を効率的に評価できます。ただし、127個以上の条件をテストする必要がある場合は、IFS関数をネストする必要があります。

具体的な使用例として、以下のようなシナリオを考えてみましょう。ある企業では、セールスマンの売上額に基づいて、「優秀」「良」「普通」「改善要」の4つの評価を付ける必要があります。売上が500万円以上なら「優秀」、300万円以上500万円未満なら「良」、100万円以上300万円未満なら「普通」、100万円未満なら「改善要」という評価基準があります。IFS関数を使用すれば、以下の式で簡単に評価できます:IFS(売上>=5000000, "優秀", 売上>=3000000, "良", 売上>=1000000, "普通", 売上<1000000, "改善要")。

このように、IFS関数は複数の条件を簡単にテストできるため、Excelでのデータ分析や判断の効率化に非常に役立ちます。ただし、条件の複雑さや計算順序に注意する必要があります。条件の順序が異なると、異なる結果が返される可能性があるため、条件を設定する際は慎重に考慮することが重要です。

IFS関数の最大条件数

IFS関数は、Excelの条件判断関数の一つで、複数の条件をテストする際に非常に役立ちます。IFS関数の最大の特徴は、最大127個の条件をテストできることです。これにより、複雑な条件判断を簡単に実装できます。例えば、セールスマンの成績を評価する際、複数の売上目標やランクに基づいて「優秀」「普通」「改善要」などの評価を自動的に割り当てることができます。IFS関数を使えば、これらの評価を一度に計算できます。

ただし、IFS関数にも制限があり、127個以上の条件をテストする必要がある場合は、ネストする必要があります。ネストとは、一つのIFS関数の中に別のIFS関数を含めることを指します。これにより、より多くの条件を処理できますが、式が複雑になるため、注意が必要です。また、条件の順序も重要なポイントです。最初に真となる条件が評価に使用されるため、条件の順序を誤ると意図しない結果が得られることがあります。

IFS関数を使用する際には、条件の複雑さや計算順序に十分注意することが重要です。これにより、正確な評価や分類が可能になり、Excelシートの効果的な活用につながります。

複数条件での分類例

ExcelのIF関数とOR関数を組み合わせることで、複数の条件に基づいてデータを分類することができます。例えば、セールスマンの売上やランクに基づいて「優秀」または「改善要」を判定する場合、以下のような式を使用できます。

=IF(OR(売上>=100000, ランク="A"), "優秀", "改善要")

この式では、売上が100,000円以上であるか、またはランクが"A"である場合、「優秀」と判定されます。それ以外の場合は「改善要」と判定されます。このように、OR関数をIF関数と組み合わせることで、複数の条件がどれか一つでも満たされる場合に特定の値を返すことができます。

さらに、IFS関数を使用することで、より多くの条件をテストできます。IFS関数は最大127個の条件をテストできるため、複雑な条件判断が可能です。例えば、以下のような式を使用できます。

=IFS(売上>=150000, "トップクラス", 売上>=100000, "優秀", 売上>=50000, "平均", 売上<50000, "改善要")

この式では、売上が150,000円以上であれば「トップクラス」、100,000円以上であれば「優秀」、50,000円以上であれば「平均」、それ未満であれば「改善要」と判定されます。このように、IFS関数は複数の条件を順次テストし、最初に満たされる条件に基づいて値を返します。

ただし、条件の複雑さや計算順序に注意する必要があります。複数の条件をテストする場合、条件の順序が結果に影響を与えることがあります。例えば、上記の例では、売上が150,000円以上の場合、「トップクラス」と判定されますが、この条件が最後に設定されていた場合、他の条件が先に満たされる可能性があります。そのため、条件の順序を適切に設定することが重要です。

条件の複雑さと計算順序

条件の複雑さと計算順序に注意を払うことは、ExcelでIF OR関数を使用する際の重要なポイントです。複数の条件を組み合わせた場合、どの条件が先に評価されるかによって結果が変わることがあります。例えば、OR関数を用いて複数の条件をテストする場合、最初に真(TRUE)となる条件が評価され、その時点で関数は終了します。そのため、条件の順序を適切に設定することが、正しい結果を得るための鍵となります。

また、条件が非常に複雑な場合、IF関数とOR関数の組み合わせだけでなく、IFS関数の使用を検討することも有効です。IFS関数は、最大127個の条件をテストできるため、複雑なロジックを簡単に実装できます。ただし、IFS関数でも127個以上の条件をテストする必要がある場合は、関数をネストする必要があります。このような場合、関数のネストは計算の複雑さを増すため、可能な限りシンプルに保つことが望ましいです。

さらに、条件の複雑さが増すと、エラーの発生リスクも高まります。そのため、複数の条件を組み合わせる際は、エラーハンドリングも考慮する必要があります。具体的には、IFERROR関数を組み合わせることで、エラーが発生した際に特定の値を返すように設定できます。これにより、データの整合性を保ち、信頼性の高い結果を得ることができます。

エラー値の回避方法

エラー値の回避は、データ分析やレポート作成において非常に重要なスキルです。Excelでは、IF関数とOR関数を組み合わせることで、複雑な条件判断をしながらエラー値を効果的に回避することができます。たとえば、あるセルの値が特定の条件を満たさない場合、エラー値を返す可能性があります。しかし、IF関数とOR関数を活用することで、これらのエラー値を他の値やメッセージに置き換えることが可能です。

具体的な例として、ある列に数式が適用されている場合、その数式が範囲外の値を参照するとエラー値が発生することがあります。このような状況では、IF関数とOR関数を組み合わせて、エラー値を回避するロジックを構築することができます。たとえば、IF(OR(ISERROR(A1), A1 < 0), "エラー", A1)という式を使用することで、A1の値がエラーまたは負の数である場合、「エラー」というメッセージを表示し、それ以外の場合はA1の値をそのまま表示します。

また、IFERROR関数もエラー値の回避に有効です。IFERROR関数は、指定した式がエラーを返す場合に、代わりに指定した値を返します。これは、複雑な数式や関数を使用する際のエラー処理に特に役立ちます。例えば、IFERROR(A1/B1, "除算エラー")という式は、B1が0の場合や他の理由で除算ができない場合、「除算エラー」というメッセージを表示します。これにより、エラー値が表示されるのを防ぎ、データの一貫性と信頼性を保つことができます。

まとめ

Excel IF OR関数は、複数の条件を効果的に判定するための強力なツールです。IF関数は、特定の条件を満たす場合に特定の値を返す関数ですが、OR関数と組み合わせることで、複数の条件のいずれかが満たされる場合に特定の値を返すことができます。これにより、より複雑な条件判断が可能になります。たとえば、セールスマンの売上やランクに基づいて「優秀」または「改善要」を判定する際に、複数の条件を考慮することができます。

IFS関数は、最大127個の条件をテストできる関数で、複数の条件を簡単に処理できます。IF関数とOR関数を組み合わせたものに似ていますが、より多くの条件を簡潔に記述できるため、複雑な条件判断にも適しています。ただし、127個以上の条件をテストする必要がある場合は、IFS関数をネストする必要があります。

具体的な使用例として、セールスマンの売上とランクに基づいて、「優秀」または「改善要」を判定する方法が考えられます。例えば、売上が100万円以上またはランクがA以上の場合に「優秀」、それ以外の場合に「改善要」と判定することができます。このように、IF OR関数を活用することで、複数の条件を効果的に判定できます。ただし、条件の複雑さや計算順序に注意する必要があり、適切に設定することで正確な判定結果を得ることができます。

記事の最後には、IF・OR関数を使ってエラー値を回避する方法や、データを複数の条件に基づいて分類する方法についても説明しています。これらのテクニックを活用することで、より効率的で正確なデータ処理が可能になります。

よくある質問

IF OR関数の基本的な使い方は?

IF OR関数は、Excelで複数の条件を評価する際に非常に便利な関数です。基本的な使い方は、IF関数のlogical_test部分にOR関数を組み込むことで、複数の条件のいずれかが真であるかどうかを判定します。具体的には、IF(OR(条件1, 条件2, ...), 真の場合の値, 偽の場合の値)という形式で使用します。たとえば、A1セルの値が5以上か10未満のいずれかの場合に「合格」と表示し、それ以外の場合には「不合格」と表示するには、IF(OR(A1>=5, A1<10), "合格", "不合格")と記述します。このように、複数の条件を一度に評価できるため、条件分岐の柔軟性が大幅に向上します。

IF OR関数とIF AND関数の違いは?

IF OR関数とIF AND関数の主な違いは、条件の評価方法にあります。IF OR関数は、指定された複数の条件のいずれかが真であれば、全体の条件が真と判定されます。一方、IF AND関数は、指定された複数の条件がすべて真である場合にのみ、全体の条件が真と判定されます。たとえば、IF(OR(条件1, 条件2), 真の場合の値, 偽の場合の値)では、条件1または条件2のいずれかが真であれば、「真の場合の値」が返されます。一方、IF(AND(条件1, 条件2), 真の場合の値, 偽の場合の値)では、条件1と条件2が両方とも真である場合にのみ、「真の場合の値」が返されます。この違いにより、異なるロジックを実装することができます。

IF OR関数を使用する際の注意点は?

IF OR関数を使用する際には、いくつかの注意点があります。まず、条件の数に注意してください。Excelでは、1つのOR関数に最大255個の条件を指定できますが、それ以上になるとエラーが発生します。また、複雑な条件を組み合わせる場合、条件の優先順位や論理的な整合性を確認することが重要です。たとえば、IF(OR(条件1, 条件2, 条件3), 真の場合の値, 偽の場合の値)のような式では、条件1、2、3の順番に評価されますが、条件の順序によって結果が変わることもあります。さらに、IF関数の真の場合の値と偽の場合の値も適切に設定する必要があります。これらの値は、条件が真または偽の場合に返される値であり、誤った設定では意図しない結果が得られる可能性があります。

IF OR関数をネストして使用することは可能ですか?

はい、IF OR関数をネストして使用することは可能です。複雑なロジックを実装する際には、IF関数とOR関数を組み合わせてネストすることで、より詳細な条件判定を行うことができます。たとえば、A1セルの値が5以上か10未満のいずれかである場合に「合格」と表示し、それ以外の場合には、B1セルの値が20以上であるか30未満のいずれかである場合に「部分合格」と表示し、それ以外の場合には「不合格」と表示するには、以下の式を使用します:IF(OR(A1>=5, A1<10), "合格", IF(OR(B1>=20, B1<30), "部分合格", "不合格"))。このように、複数のIF関数をネストすることで、より複雑な条件分岐を実現できます。ただし、ネストの深さには注意が必要で、Excelでは最大7段のネストが可能です。それ以上になるとエラーが発生します。

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

関連ブログ記事