Excel IF関数で複数条件設定:AND・OR関数活用テクニック

ExcelのIF関数は、特定の条件が満たされるかどうかを判断し、それに基づいて異なる結果を返すための基本的な関数です。しかし、単一の条件だけでなく、複数の条件を同時に評価する必要がある場面も多々あります。そんなとき、AND関数とOR関数を組み合わせて使用することで、より複雑な条件判断を簡単に実現できます。この記事では、これらの関数を効果的に使用するためのテクニックを解説し、具体的な例を交えて、Excelでのデータ処理の効率化を目指します。

AND関数は、指定したすべての条件が真(TRUE)である場合にのみTRUEを返します。一方、OR関数は、指定した条件のいずれかが真(TRUE)である場合にTRUEを返します。これらの関数をIF関数と組み合わせることで、複雑なロジックを簡単に構築できます。例えば、商品の注文数量と在庫数量の関係を確認し、在庫が不足している場合にアラートを表示するようなシナリオでは、AND関数とOR関数が非常に役立ちます。

この記事では、具体的な例を用いて、これらの関数の組み合わせ方や使い方を詳しく説明します。また、実際のワークシートでの適用方法や、エラーの回避方法も紹介します。Excelを効率的に活用したい方や、データ処理に悩んでいる方にとって、この記事が役立つ情報源となることを願っています。

IF関数の基本

IF関数は、Excelで最も基本的な論理関数の一つで、特定の条件が真かどうかを判断し、それに応じて異なる値を返します。基本的な構文は IF(条件, 真のときの値, 偽のときの値) です。例えば、セルA1の値が10以上の場合に「合格」と表示し、そうでない場合は「不合格」と表示するには、IF(A1>=10, "合格", "不合格") という式を使用します。

IF関数は単独で使用するだけでなく、他の関数と組み合わせることで、より複雑な条件判断を実現できます。特に、AND関数とOR関数を組み合わせることで、複数の条件を効率的に処理できます。AND関数は、指定されたすべての条件が真である場合にTRUEを返し、OR関数は、指定された条件のいずれかが真である場合にTRUEを返します。これらの関数を活用することで、データの分析や処理がより柔軟かつ効率的になります。

複数条件設定の必要性

複数条件設定の必要性は、Excelを使用する上でしばしば見られます。データ分析やレポート作成において、単一の条件だけでなく、複数の条件を満たすデータを抽出したり、特定の状況に応じて異なる結果を表示したりする必要があります。例えば、売上データを分析する際、特定の商品が一定の数量以上売れており、かつその売上金額が一定額以上である場合にのみ、その商品を注目すべき商品としてマークしたい場合があります。このような複雑な条件を処理するためには、IF関数とAND関数、OR関数を組み合わせて使用することが有効です。

これらの関数を活用することで、柔軟な条件判断が可能になります。AND関数は、指定したすべての条件が真である場合にTRUEを返します。一方、OR関数は、指定した条件のいずれかが真である場合にTRUEを返します。これらの関数をIF関数と組み合わせることで、例えば「A商品の売上が1000円以上で、かつB商品の売上が500円以上」または「A商品の売上が1000円以上、またはB商品の売上が500円以上」などの複雑な条件を簡単に設定できます。これにより、データの分析や報告がより効率的になります。

AND関数の使い方

AND関数は、複数の条件がすべて満たされる場合にTRUEを返す関数です。例えば、商品の販売データで、特定の商品が一定の数量以上販売され、かつ価格が一定額以上である場合にフラグを立てるような処理を行うことができます。この関数は、複数の条件を同時に評価する必要がある場面で非常に役立ちます。

具体的な例として、A列に商品名、B列に販売数量、C列に価格が入力されていると仮定します。ここで、B列の値が10以上かつC列の値が5000円以上の商品に「目標達成」というフラグをD列に表示したいとします。この場合、以下のIF関数とAND関数を組み合わせて使用します。

excel

=IF(AND(B2>=10, C2>=5000), "目標達成", "")

この式は、B2の値が10以上かつC2の値が5000円以上である場合に「目標達成」と表示し、それ以外の場合は空白を表示します。AND関数を使用することで、複数の条件を一つの式で評価できます。これにより、データを効率的にフィルタリングしたり、特定の条件を満たすレコードを簡単に特定することができます。

OR関数の使い方

OR関数は、複数の条件のうち、少なくとも1つが真である場合にTRUEを返します。この関数は、複数の条件のいずれかが満たされれば特定のアクションを実行したい場合に非常に役立ちます。例えば、売上目標を達成したかどうかを判定する際、複数の目標のいずれかを達成すれば成功とみなすようなシチュエーションでは、OR関数が適しています。

OR関数の基本的な構文は、=OR(条件1, 条件2, ...)です。ここで、条件1、条件2などの各条件は、論理値(TRUEまたはFALSE)を返す式です。例えば、A1セルの値が100以上であるか、B1セルの値が200以上であるかを判定する場合は、=OR(A1>=100, B1>=200)と記述します。この式は、A1が100以上であるか、B1が200以上であるかのいずれかが真であればTRUEを返します。

OR関数をIF関数と組み合わせることで、より複雑な条件判断が可能になります。例えば、A1セルの値が100以上であるか、B1セルの値が200以上である場合に「目標達成」と表示し、それ以外の場合は「目標未達成」と表示するには、=IF(OR(A1>=100, B1>=200), "目標達成", "目標未達成")と記述します。この式は、A1が100以上であるか、B1が200以上であるかのいずれかが真であれば「目標達成」を、それ以外の場合は「目標未達成」を返します。

OR関数とIF関数の組み合わせは、データの分析やレポート作成において非常に役立ちます。例えば、ある製品の売上が目標を上回ったか、または競合製品の売上が低下した場合に「好調」と表示するような条件判断も簡単に実現できます。具体的には、A1セルに製品の売上、B1セルに競合製品の売上がある場合、=IF(OR(A1>=100000, B1<50000), "好調", "注意が必要")と記述することで、製品の売上が100,000以上であるか、競合製品の売上が50,000未満であるかのいずれかが真であれば「好調」を、それ以外の場合は「注意が必要」を表示することができます。

このように、OR関数を活用することで、複数の条件の組み合わせを柔軟に処理し、より正確な判断を下すことができます。

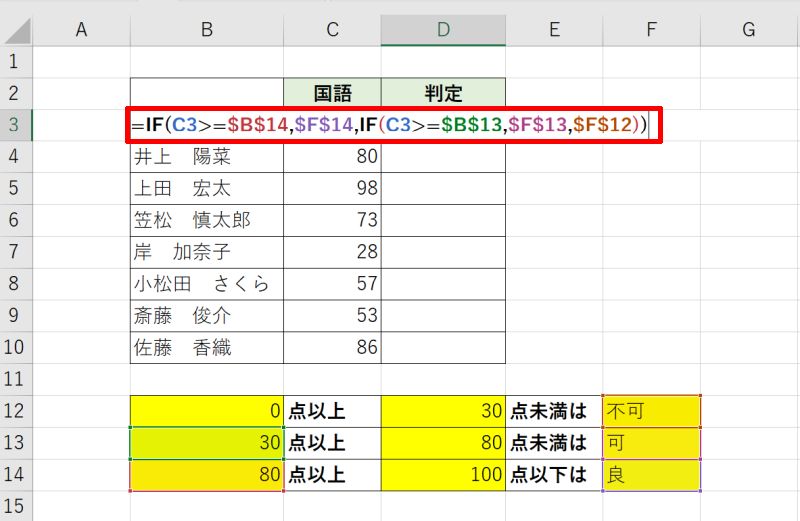

IF関数とAND・OR関数の組み合わせ

ExcelのIF関数は、特定の条件に基づいて異なる値を返すための基本的な関数です。しかし、単一の条件だけでなく、複数の条件を同時に評価したい場合がよくあります。そのような複雑な条件設定を可能にするのが、AND関数とOR関数です。これらの関数をIF関数と組み合わせることで、より高度なデータ処理が可能になります。

AND関数は、指定されたすべての条件が真(TRUE)である場合にTRUEを返し、そうでない場合はFALSEを返します。一方、OR関数は、指定された条件のいずれか一つでも真(TRUE)である場合にTRUEを返し、すべてが偽(FALSE)である場合にのみFALSEを返します。これらの関数をIF関数の条件部分に組み込むことで、複雑なロジックを実現できます。

例えば、ある商品の在庫管理において、在庫数が10未満かつ注文数が5以上の場合に「注文が必要」と表示させたい場合、AND関数とIF関数を組み合わせて使用します。具体的には、=IF(AND(在庫数<10, 注文数>=5), "注文が必要", "注文不要")という式で実現できます。同様に、OR関数を使用して、在庫数が10未満または注文数が5以上の場合に「注文が必要」と表示させることも可能です。その式は、=IF(OR(在庫数<10, 注文数>=5), "注文が必要", "注文不要")となります。

これらのテクニックを活用することで、Excelでより効率的かつ柔軟なデータ処理が可能になります。具体的な例を通じて、これらの関数の使い方を詳しく説明します。

具体的な例:AND関数の活用

AND関数を用いて複数の条件を設定する場合、すべての条件が真であるときにのみTRUEを返します。これにより、複雑な条件判断を効率的に行うことができます。例えば、ある社員のボーナス支給条件を設定する際、給与が一定額以上であり、勤続年数が一定年以上である場合にボーナスを支給するという条件を設定することができます。

具体的には、以下のようなシチュエーションを考えましょう。A列には社員の名前、B列には給与、C列には勤続年数が記載されています。D列には、これらの条件を満たすか否かを判断した結果を表示したいとします。この場合、D列のセルには次のような式を入力します。

excel

=IF(AND(B2>=3000000, C2>=5), "ボーナス支給", "ボーナスなし")

この式では、B2の値が3000000以上かつC2の値が5年以上であるかどうかをAND関数で判断し、IF関数で結果を出力しています。条件を満たす場合は「ボーナス支給」、満たさない場合は「ボーナスなし」と表示されます。

この方法により、複数の条件を簡単に組み合わせて、目的に応じたデータ処理を行うことができます。さらに、AND関数を用いることで、複雑な条件判断をより厳密に行うことが可能になります。例えば、給与、勤続年数、年齢など、複数の要素を考慮した条件設定も容易に実現できます。

具体的な例:OR関数の活用

OR関数を用いた条件設定は、複数の条件のいずれかが真ならTRUEを返すという特徴を持っています。これにより、より柔軟な条件判断が可能になります。例えば、ある商品の在庫管理において、在庫数が50以下または注文数が100以上の場合に警報を発するという条件を設定したい場合、OR関数を活用することができます。

具体的には、以下のような式を用います。=IF(OR(在庫数<=50, 注文数>=100), "警報", "正常")。この式では、在庫数が50以下または注文数が100以上の場合に"警報"と表示され、それ以外の場合は"正常"と表示されます。このように、OR関数を用いることで、複数の条件を効率的に処理することができます。

さらに、OR関数とIF関数を組み合わせることで、複雑な条件判断をより簡潔に表現することができます。例えば、ある学生の成績表において、数学の点数が80点以上または英語の点数が90点以上の場合に「優秀」と評価する場合、=IF(OR(数学>=80, 英語>=90), "優秀", "普通")という式を用います。この式では、数学の点数が80点以上または英語の点数が90点以上の場合に「優秀」と評価され、それ以外の場合は「普通」と評価されます。このような方法で、OR関数を活用することで、複数の条件を効果的に処理することができるのです。

注意点とベストプラクティス

ExcelのIF関数にAND関数やOR関数を組み合わせて使用する際には、いくつかの注意点とベストプラクティスを押さえておくことが重要です。まず、条件の Nesting (入れ子)が複雑になると、式が読みづらくなり、エラーが発生しやすくなります。そのため、条件の数や入れ子のレベルは最小限に抑えることが推奨されます。また、AND関数とOR関数を組み合わせる際には、条件の論理関係を明確に理解し、必要に応じて括弧を使用して優先順位を明確にすることが必要です。

次に、複雑な条件を扱う場合、式を段階的に構築することが有効です。最初に基本的な条件を設定し、徐々に条件を追加することで、エラーの発見と修正がしやすくなります。また、条件が増えるにつれて、式の全体像を見失わないよう、コメントを追加したり、一時的なセルに中間結果を表示したりするのも良い方法です。これらのテクニックを活用することで、複雑な条件判断でも正確かつ効率的にデータ処理を行うことができます。

最後に、複雑な条件判断を頻繁に行う場合、VBA(Visual Basic for Applications)を用いたマクロの作成を検討することも一つの選択肢です。VBAを使用することで、より高度なロジックを実装し、Excelの関数だけでは難しい処理も可能になります。ただし、VBAの使用にはプログラミングの知識が必要となるため、目的や用途に応じて適切に判断することが重要です。

まとめ

ExcelのIF関数は、単一の条件に基づいて真偽の判定を行う基本的な関数ですが、複数の条件を設定することでより高度なデータ処理が可能になります。特に、AND関数とOR関数を組み合わせることで、複雑な条件判断を効率的に行うことができます。AND関数は、指定したすべての条件が真である場合にのみTRUEを返し、OR関数は、指定した条件のいずれかが真である場合にTRUEを返します。これらの関数を適切に組み合わせることで、データ分析やレポート作成において、より洗練された結果を導き出すことが可能になります。

例えば、ある商品の注文データから、特定の条件を満たす注文を抽出する必要がある場合を考えましょう。IF関数だけでは、単一の条件しか判定できませんが、AND関数やOR関数を組み合わせることで、複数の条件を同時に評価できます。これにより、例えば「注文金額が10,000円以上で、かつ支払い方法がクレジットカードである」ような複雑な条件を簡単に設定できます。

また、OR関数を用いることで、「注文金額が10,000円以上である、または、顧客がVIP会員である」ような条件も実現できます。このような柔軟な条件設定により、データのフィルタリングや分類が大幅に効率化され、より正確な分析結果を得ることができます。この記事では、具体的な例を用いて、これらの関数の使い方を詳しく解説します。

よくある質問

IF関数で複数条件を設定する方法は?

ExcelのIF関数で複数条件を設定するには、AND関数とOR関数を使用します。AND関数は、複数の条件がすべて真(TRUE)である場合にのみ、全体の条件が真と評価されます。一方、OR関数は、複数の条件のうち少なくとも1つが真である場合に、全体の条件が真と評価されます。例えば、A1セルの値が10以上かつ20以下であるかを確認したい場合、=IF(AND(A1>=10, A1<=20), "条件を満たす", "条件を満たさない")と書きます。同様に、A1セルの値が10以下または20以上であるかを確認したい場合は、=IF(OR(A1<=10, A1>=20), "条件を満たす", "条件を満たさない")と書きます。これらの関数は組み合わせることで、より複雑な条件判定を行うことができます。

AND関数とOR関数の違いは何ですか?

AND関数とOR関数の主な違いは、条件の評価方法にあります。AND関数は、指定されたすべての条件が真(TRUE)である場合にのみ、全体の条件を真と評価します。つまり、AND関数の引数全てが真でなければなりません。一方、OR関数は、指定された条件のうち少なくとも1つが真である場合に、全体の条件を真と評価します。つまり、OR関数の引数のうち、1つでも真であれば全体の条件は真となります。例えば、A1セルの値が10以上かつ20以下であることを確認するには、AND(A1>=10, A1<=20)を使用します。逆に、A1セルの値が10以下または20以上であることを確認するには、OR(A1<=10, A1>=20)を使用します。これらの関数は、複数の条件を組み合わせて評価する際の基本的なツールです。

複数条件の組み合わせでIF関数を使う際の注意点は?

IF関数で複数条件の組み合わせを使用する際には、いくつかの注意点があります。まず、AND関数やOR関数の引数の数に制限があることを理解することが重要です。Excel 2019以降では、1つの関数内で最大255個の引数を使用できますが、複雑な式を書く際には、式が読みづらくなる可能性があります。そのため、複数の条件を扱う際は、条件を明確に分けて書くことが望ましいです。また、条件の順序にも注意が必要です。例えば、IF(OR(A1<=10, A1>=20), "条件を満たす", "条件を満たさない")の場合、A1が10以下または20以上であれば「条件を満たす」と判定されます。条件の順序が逆転すると、異なる結果が得られる可能性があります。さらに、複数の条件を組み合わせる際には、入れ子(ネスト)を使用することがあります。入れ子構造は、複雑な条件判定に役立ちますが、過度に使用すると式が難解になるため、必要最小限に留めることをお勧めします。

IF関数とAND関数、OR関数を組み合わせた実際の例は?

IF関数とAND関数、OR関数を組み合わせた具体的な例をいくつか紹介します。例えば、A1セルの値が10以上20以下である場合に「範囲内」と表示し、それ以外の場合は「範囲外」と表示するには、=IF(AND(A1>=10, A1<=20), "範囲内", "範囲外")と書きます。同様に、A1セルの値が10以下または20以上である場合に「範囲外」と表示し、それ以外の場合は「範囲内」と表示するには、=IF(OR(A1<=10, A1>=20), "範囲外", "範囲内")と書きます。さらに、複数の条件を組み合わせたより複雑な例としては、A1セルの値が10以上20以下で、かつB1セルの値が30以上40以下である場合に「条件を満たす」と表示し、それ以外の場合は「条件を満たさない」と表示するには、=IF(AND(A1>=10, A1<=20, B1>=30, B1<=40), "条件を満たす", "条件を満たさない")と書きます。これらの例は、実際の業務で頻繁に使用されるシナリオであり、効果的に複数条件を判定するために役立ちます。

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

関連ブログ記事